Сверхпроводимость металлов - это явление, при котором некоторые металлы при достижении определенной температуры (критической температуры) полностью теряют свое электрическое сопротивление и становятся идеальными проводниками тока.

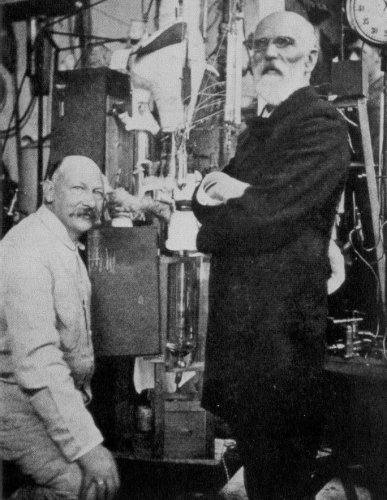

Сверхпроводимость металлов была открыта в 1911 году голландским физиком Хейке Камерлингом-Оннесом, который измерял сопротивление ртути при охлаждении жидким гелием. С тех пор было обнаружено много других металлов и сплавов, которые обладают сверхпроводимостью при низких температурах, например, алюминий, свинец, ниобий и т.д.

Открытие Хайке Камерлинг-Оннеса

Первым на явление сверхпроводимости наткнулся Хейке Камерлинг-Оннес — голландский физик и химик. Годом открытия явления считается 1911 год. А уже в 1913 году ученый получит за свои исследования Нобелевскую премию по физике.

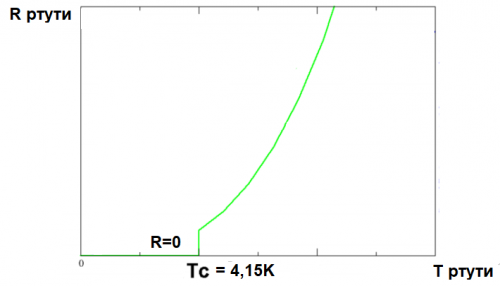

Проводя изыскания на тему электрического сопротивления ртути при сверхнизких температурах, он хотел определить, до какого же уровня сможет упасть сопротивление вещества электрическому току, если его очистить от примесей и максимально понизить то, что можно назвать «тепловым шумом», то есть понизить температуру данного проводящего вещества. Результаты оказались непредвиденными и ошеломляющими. При температуре менее 4,15 К сопротивление ртути резко полностью исчезало!

Ниже приведен график того, что наблюдал Оннес.

В те времена науке уже было как минимум известно, что ток в металлах — это поток электронов, которые отрываются от своих атомов, и подобно заряженному газу увлекаются электрическим полем. Это похоже на ветер, когда воздух движется из области высокого давления — в область низкого давления. Только вот в случае возникновения тока, вместо воздуха — свободные электроны, а разность потенциалов между концами проводника — аналог разности давлений для примера с воздухом.

В диэлектриках такое невозможно, поскольку электроны крепко связаны со своими атомами, и оторвать их с мест очень непросто. И хотя в металлах электроны образующие ток движутся относительно свободно, они то и дело натыкаются на препятствия в виде колеблющихся атомов, и возникает своеобразное трение, называемое электрическим сопротивлением.

Но когда при сверхнизкой температуре начинает проявляться сверхпроводимость, эффект трения по какой-то причине исчезает, сопротивление проводника падает до нуля, а это значит, что электроны движутся совершенно свободно, беспрепятственно. Но как такое возможно?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, физики потратили десятки лет на изыскания. И даже сегодня обычные проводники называют «нормальными» проводниками, тогда как проводники в состоянии нулевого сопротивления именуют «сверхпроводниками».

Примечательно то, что хотя обычные проводники при понижении температуры уменьшают свое сопротивление, медь, например, даже при температуре в несколько кельвинов сверхпроводником не становится, а ртуть, свинец и алюминий — становятся, их сопротивление оказывается минимум в сто триллионов раз ниже чем у меди в тех же условиях.

Стоит отметить, что Оннес не делал голословных заявлений относительно того, что сопротивление ртути при прохождении тока стало именно нулевым, а не просто понизилось на столько, что его невозможно стало измерить приборами того времени.

Он поставил опыт, где ток в катушке из сверхпроводника, погруженной в жидкий гелий, продолжал циркулировать в течение всего времени, пока гений не испарился. Стрелка компаса, следившая за магнитным полем катушки, вообще не отклонилась! В 1950 году более точный эксперимент такого рода продлится полтора года, и ток так же ни на сколько не уменьшится несмотря на столь продолжительный период его проведения.

Изначально известно, что электрическое сопротивление металла существенно зависит от температуры, можно построить такой график и для меди.

Чем выше температура — тем сильнее колеблются атомы. Чем сильнее колеблются атомы — тем более значительным препятствием они становятся на пути образующих ток электронов. Если температуру металла понижать, то его сопротивление станет снижаться и будет приближаться к некому остаточному сопротивлению R0. И это остаточное сопротивление, как выяснилось, зависит от состава и «совершенства» образца.

Дело в том, что дефекты и примеси встречаются в любом образце из какого угодно металла. Данная зависимость интересовала Оннеса в 1911 году больше всего, он изначально не гнался за сверхпроводимостью, а хотел всего лишь добиться по возможности такой частоты проводника, чтобы максимально уменьшить его остаточное сопротивление.

Ртуть было проще очищать в те годы, поэтому она попалась исследователю случайно несмотря на то, что платина, золото и медь являются при обычной температуре лучшими проводниками чем ртуть, просто очищать их сложнее.

Сверхпроводящее состояние при снижении температуры наступает скачком в определенный момент, когда температура доходит до некоторого критического уровня. Эта температура называется критической, при понижении температуры еще ниже - сопротивление резко падает до нуля.

Чем чище образец — тем резче падение, и в наиболее чистых образцах это падение происходит на интервале менее сотой доли градуса, но чем загрязненнее образец — тем падение более затянуто и доходит до десятков градусов, особенно это заметно у высокотемпературных сверхпроводников.

Критическая температура образца измеряется посередине интервала резкого падения, и она индивидуальна для каждого вещества: у ртути 4,15К, у ниобия 9,2К, у алюминия 1,18К и т. д. Сплавы — это отдельная история, их сверхпроводимость также позже обнаружил Оннес: ртуть с золотом и ртуть с оловом — были первыми сверхпроводящими сплавами, которые он открыл.

Как упоминалось выше, охлаждение ученый осуществлял при помощи сжиженного гелия. Кстати, жидкий гелий Оннес получал по собственной методике, разработанной в своей же специальной лаборатории, основанной за три года до открытия явления сверхпроводимости.

Чтобы немного понять физику сверхпроводимости, которая наступает при критической температуре образца, такой что сопротивление падает до нуля, следует упомянуть о фазовом переходе. Нормальное состояние, когда у металла есть обычное электрическое сопротивление, - это нормальная фаза. Сверхпроводящая фаза — это то состояние, когда металл обладает нулевым сопротивлением. За критической температурой как раз и происходит этот фазовый переход.

Почему же происходит фазовый переход? В исходном «нормальном» состоянии электронам удобно в своих атомах, и при пропускании тока через проводник в данном состоянии, энергия источника расходуется на то, чтобы заставить некоторые электроны покинуть свои атомы и начать двигаться по электрическому полю, пусть и сталкиваясь с колеблющимися препятствиями на своем пути.

Когда же проводник охлаждается до температуры ниже критической и при этом по нему устанавливается ток, электронам становится более удобно (энергетически выгодно, энергетически незатратно) находиться в этом токе, и чтобы уже вернуться в исходное «нормальное» состояние, необходимо было бы в этом случае получить откуда-то дополнительную энергию, а она ниоткуда не приходит. Поэтому сверхпроводящее состояние так устойчиво и вещество не может из него выйти если его вновь не подогреть.

Физика сверхпроводимости

Сверхпроводимость металлов объясняется теорией БКШ (Бардин-Купер-Шриффер), согласно которой при понижении температуры электроны в металле образуют пары, называемые куперовскими парами, движущиеся без рассеяния на дефектах решетки и других электронах.

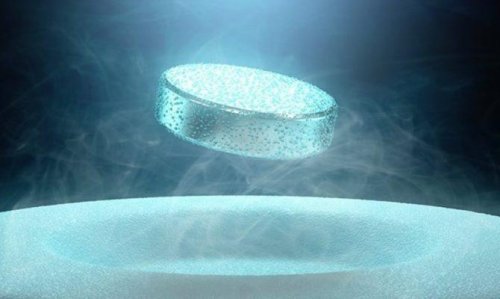

Куперовские пары образуют квантовый конденсат, который не подчиняется классическим законам электродинамики, а описывается волновой функцией, которая имеет определенную фазу. При наложении внешнего магнитного поля на сверхпроводник, куперовские пары создают токи, которые противодействуют проникновению магнитного поля внутрь сверхпроводника. Это явление называется эффектом Мейснера.

Сверхпроводимость металлов имеет много практических применений, таких как создание мощных электромагнитов, энергосберегающих линий передачи, магнитных левитирующих поездов, квантовых компьютеров и т.д.

Однако для достижения сверхпроводимости металлов требуется очень низкая температура, которая достигается с помощью дорогостоящих криогенных установок. Поэтому исследователи по всему миру ищут материалы, которые могут стать сверхпроводниками при более высоких температурах. Такие материалы называются высокотемпературными сверхпроводниками (ВТСП).

В 1986 году были открыты первые ВТСП на основе керамических соединений, которые становятся сверхпроводниками при температуре жидкого азота (77 К). Механизм сверхпроводимости в ВТСП до сих пор не полностью понятен и является предметом активных исследований.

Смотрите также:

Эффект Мейснера и его использование

Свехпроводники и криопроводники

Применение сверхпроводимости в науке и технике

Системы сверхпроводящего накопления магнитной энергии (SMES)

Андрей Повный