Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электронного оборудования нормально функционировать в условиях электромагнитных помех, не создавая при этом недопустимых помех для другой аппаратуры. В современном мире, где каждый кубический метр пространства пронизывают десятки радиосигналов, проблема ЭМС стала критически важной для обеспечения надежной работы всех электронных систем.

Из курса физики известно, что любое изменение электрического тока сопровождается излучением электромагнитных волн. Следует отметить, что с развитием цивилизации количество источников таких излучений выросло экспоненциально — от единичных радиопередатчиков начала XX века до миллиардов устройств сегодня.

История возникновения проблемы ЭМС

Давайте рассмотрим, как зарождалась эта невидимая война в эфире. Первые случаи взаимных радиопомех были зафиксированы еще в 1901-1902 годах, когда мощные искровые радиопередатчики Маркони начали создавать помехи телеграфной связи на соседних частотах. Однако массовый характер проблема приобрела лишь в 1920-х годах с началом широкого вещания.

Важно понимать, что настоящий переворот произошел с появлением мощных коротковолновых передатчиков в период между двумя мировыми войнами. К 1930-м годам радиочастотный спектр стал настолько загружен, что потребовались первые международные соглашения о распределении частот.

Военные корни радиоэлектронной борьбы

Особое место в истории электромагнитной совместимости (ЭМС) занимает развитие радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Практика показывает, что первый задокументированный случай подавления радиосвязи произошел 15 апреля 1904 года во время Русско-японской войны. Радисты броненосца «Победа» успешно заглушили японские корректировщики огня, сорвав обстрел Порт-Артура.

Следует отметить поразительный факт: уже в 1902 году российский Морской технический комитет предупреждал, что «телеграфирование без проводов обладает тем недостатком, что телеграмма может быть уловлена на всякую иностранную станцию и, следовательно, прочтена, перебита и перепутана посторонними источниками электричества».

Во время Второй мировой войны РЭБ развилась в самостоятельный род войск. Немецкие станции помех типа «Штёрзендер» создавали мощные помехи союзной авиации, а британская система «Window» (сброс металлических лент) эффективно подавляла немецкие радары.

Современные источники электромагнитных помех

Что же создает помехи в современном электромагнитном спектре? Основными виновниками являются:

1) Импульсные источники питания

Революция в силовой электронике, начавшаяся в 1980-х годах, породила новый класс помех. Импульсные источники питания (SMPS), работающие на частотах 20-100 кГц, создают широкий спектр гармонических помех. Быстрые переключения MOSFET и IGBT-транзисторов с крутизной фронтов dV/dt до 10 000 В/мкс генерируют помехи в диапазоне до 30 МГц.

Необходимо учитывать, что паразитные индуктивности печатных проводников (1-10 нГн/мм) и межэлементные емкости (0,1-1 пФ) создают резонансные контуры, усиливающие определенные частотные составляющие.

2) LED-освещение — неожиданный источник помех

Массовое внедрение светодиодного освещения принесло новые проблемы ЭМС. Драйверы LED-ламп, работающие на частотах 20-50 кГц с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), создают импульсные помехи в широком спектре частот. Особенно проблематичны дешевые LED-лампы без должной фильтрации, которые могут создавать помехи радиоприему на средних волнах.

Практика показывает, что некачественные LED-драйверы генерируют кондуктивные помехи амплитудой до 1000 мкВ в диапазоне 150 кГц — 30 МГц, что в 10 раз превышает допустимые нормы.

Нормативная база и стандарты ЭМС

В России действует развитая система стандартов ЭМС, основанная на международных документах IEC 61000. Основополагающим является ГОСТ Р 51318, устанавливающий общие требования к электромагнитной совместимости.

Следует понимать различие между двумя основными аспектами ЭМС:

Эмиссия помех — ограничение излучаемых и кондуктивных помех от оборудования. Нормируются пределы в диапазонах:

-

Кондуктивные помехи: 150 кГц — 30 МГц

-

Излучаемые помехи: 30 МГц — 1000 МГц (до 6 ГГц для цифровых устройств)

Помехоустойчивость — способность оборудования сохранять работоспособность при воздействии внешних помех определенного уровня.

Классификация электромагнитной обстановки

Важно отметить, что стандарты различают несколько классов электромагнитной обстановки:

-

Класс A: Промышленная среда с мощными источниками помех

-

Класс B: Жилая среда с более жесткими требованиями к эмиссии

Для энергетических объектов действуют специальные стандарты типа ГОСТ IEC 61000-6-5, учитывающие специфику электростанций и подстанций с их мощными коммутационными процессами.

Физические принципы возникновения и распространения электромагнитных помех

Электромагнитные помехи представляют собой неизбежный сопутствующий эффект протекания переменного тока в любом проводнике: как только ток меняет своё направление или амплитуду, проводник начинает действовать подобно антенне, превращая электрические колебания внутри себя в распространяющиеся во внешнее пространство электромагнитные волны.

При этом два ключевых параметра — частота тока и эффективная длина проводника — определяют мощность излучения: с ростом частоты и удлинением участка провода излучаемая энергия возрастает квадратично, что означает, что даже небольшие отрезки проводника, работающие на высоких частотах, способны становиться серьёзными источниками помех.

Важно понимать, что излучение не является равномерным вокруг источника: в ближней зоне, преобладает реактивное поле, в котором энергия электрического или магнитного компонента периодически возвращается обратно к проводнику, не формируя устойчивой волны.

В этой области можно активно влиять на помехи за счёт изменения параметров проводника — геометрии, диэлектрической среды вокруг, наложения компенсационных токов — и добиться существенного ослабления реактивных составляющих.

На больших расстояниях, в так называемой дальней зоне, формируется уже полноценно распространяющаяся волна, где амплитуды электрического и магнитного полей связаны постоянным отношением волнового сопротивления свободного пространства.

Здесь помехи распространяются на значительные дистанции, и бороться с ними средствами, эффективными в ближней зоне (например, за счет местных фильтров на выводах микросхем), уже недостаточно — требуются глобальные экранирующие конструкции, внешние поглотители и направленные антенны для приёмных устройств.

Кроме того, спектральная характеристика помехи существенным образом влияет на выбор метода подавления. Низкочастотные выбросы связаны прежде всего с реактивными переходными процессами и могут быть подавлены за счёт магнитных экранов из материалов с высокой проницаемостью, тогда как высокочастотные составляющие легко проникают через тонкие щели и трещины, требуя использования комбинированных экранов с несколькими слоями, многослойных пленочных покрытий или волновых фильтров на стыках разных отсеков.

«

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram:

Школа для электрика и Электрика, электромонтажные работы

Способы подавления электромагнитных помех

Эффективная борьба с электромагнитными помехами всегда начинается с тщательного анализа зонов излучения и спектра мешающего сигнала. В ближней зоне целесообразно применять методы корректировки геометрии и локального фильтрования, тогда как в дальней зоне и в диапазонах сверхвысоких частот необходимы комплексные экранирующие и поглощающие системы, тщательно протестированные на соответствии критериям ЭМС. Только понимание физики излучения и грамотное соотношение защитных мер с частотными характеристиками помехи позволяет обеспечить надёжную работу электронных устройств даже в самых сложных электромагнитных условиях.

1) Экранирование

Экранирование основано на отражении и поглощении волн проводящими и магнитно-активными материалами. Для высокочастотных помех достаточно тонкого алюминиевого или медного экрана, а для низкочастотных магнитных составляющих используются ферромагнитные пластины (пермаллой или аморфные сплавы) с высоким значением относительной проницаемости. Выбор материала и его толщины определяется требованиями к ослаблению поля и рабочим диапазоном частот.

2) Фильтрация

Фильтры устанавливаются на входе/выходе источников питания и сигналов для локальной очистки цепей от высокочастотных наводок. Наиболее распространены цепи с комбинацией индуктивностей и конденсаторов, а также ферритовые кольца и бусины на кабелях. Индуктивности подавляют быстрые выбросы тока, а конденсаторы шунтируют помехи на «землю». Ферритовые элементы эффективно рассеивают энергию в диапазоне от нескольких мегагерц до гигагерц.

3) Схемотехнические приёмы

При проектировании печатных плат применяются следующие решения:

-

Сплошные поля заземления снижают импеданс возвратного контура и предотвращают формирование нежелательных контура токов.

-

Дифференциальные пары обеспечивают взаимную компенсацию магнитных полей за счёт равных и противоположно направленных токов.

-

Витые пары проводников снижают индуцированные наводки за счёт периодической смены направления проводников относительно источника поля.

Правильное комбинирование этих приёмов позволяет снизить излучение и восприимчивость к внешним помехам на десятки децибел.

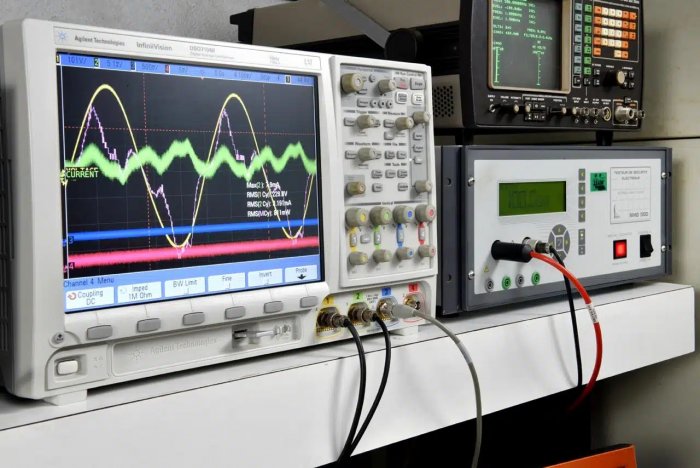

Измерение и контроль ЭМС

Для оценки уровня излучения и устойчивости к помехам используют специализированные лаборатории:

-

Безэховые камеры — помещения, стены которых покрыты радиопоглощающими элементами. Внутри камеры отсутствуют отражения, что позволяет измерять только собственное излучение устройства.

-

Стабилизационные сети (LISN) моделируют параметры внешней сети и дают стандартизированные условия для замера проводных помех.

Испытания проводят с учётом безопасных уровней полей и с обязательным использованием средств защиты оператора. Важно строго соблюдать инструкцию по эксплуатации измерительного оборудования и нормы электробезопасности.

Системное применение экранирования, фильтрации и корректного проектирования плат позволяет обеспечить соответствие современных электронных устройств требованиям электромагнитной совместимости и повысить надёжность их работы в сложных помеховых условиях.

Современные вызовы ЭМС

Технический прогресс, стремительно развиваясь, ставит перед инженерами и специалистами по электромагнитной совместимости всё новые и более сложные задачи.

Во-первых, распространение Интернета вещей приводит к появлению миллиардов маломощных радиопередатчиков, работающих в диапазонах 433 МГц, 868 МГц и 2,4 ГГц. Хотя мощность каждого отдельного устройства невелика, общее изобилие источников создает новый тип электромагнитной обстановки, где множественные слабые сигнальные «шумы» накладываются друг на друга и могут приводить к взаимным наводкам и ухудшению качества связи.

Такие помехи требуют переосмысления подходов к проектированию сетей и усилению устойчивости приёмников, поскольку традиционные методы экранирования и фильтрации, рассчитанные на локальные мощные источники, в условиях IoT оказываются недостаточно эффективны.

Во-вторых, развёртывание сетей пятого поколения и переход на миллиметровые волны в диапазонах 24–28 ГГц ставят под вопрос применимость классических методик измерений ЭМС.

При частотах свыше 6 ГГц сложность измерений увеличивается из-за малой длины волны, необходимости учёта дифракции и многолучевого распространения, а также роста влияния геометрии антенн.

Применяемые до сих пор щуповые и антеннные методы требуют значительной доработки — появляются требования к новым калибровочным стандартам, увеличению разрешающей способности измерительных систем и разработке более компактных и направленных антенн для точного определения параметров излучения на миллиметровых частотах.

Наконец, широкое внедрение электромобилей с мощными силовыми преобразователями создало сильный источник помех в диапазоне до 30 МГц.

Частоты коммутации инверторов тяговых электродвигателей, доходящие до 10–20 кГц, формируют шумовую полосу, способную нарушать работу бортовой электроники, систем зарядки и даже близлежащего стационарного оборудования. Для этого уже разрабатываются специальные стандарты, такие как CISPR 12, которые задают нормы по пределам кондуктивных и излучённых помех для автомобилей.

Одновременно возникают новые требования к конструктиву кабельных соединений, к методам экранирования высоковольтных цепей и к системам активного шумоподавления, способным компенсировать низкочастотные выбросы в широком диапазоне.

Перспективы развития ЭМС

Будущее электромагнитной совместимости неизбежно будет связано с переходом от статических норм и пассивных экранирующих решений к адаптивным системам управления радиоспектром, способным в реальном времени реагировать на изменение помеховой обстановки и распределять ресурсы наиболее эффективно.

Ключевым направлением в этой области становится когнитивное радио, которое на базе встроенных датчиков анализирует спектр вокруг устройства, автоматически определяет занятые и свободные частотные каналы, прогнозирует поведение соседних передатчиков и при необходимости мгновенно переключается на оптимальные полосы.

Такие системы опираются на алгоритмы машинного обучения и распределённые протоколы взаимодействия между узлами, что позволяет снизить уровень взаимных помех без вмешательства человека и обеспечить более устойчивую связь даже в перегруженной среде.

В перспективе такие сети смогут не только «видеть» традиционные радиосигналы, но и учитывать присутствие нелинейных и широкополосных помех, адаптируя параметры модуляции, мощности и временные слоты передачи.

Одновременно с развитием интеллектуальных радиосистем появляется направление «электромагнитной экологии», посвящённое изучению воздействия антропогенных электромагнитных полей на живые организмы и экосистемы.

Долгосрочные исследования влияния непрерывного и пульсирующего излучения на здоровье человека и животных уже выявили изменения в клеточных процессах, поведенческие сдвиги и потенциальные риски для деления ДНК при превышении допустимых уровней облучения.

Всемирная организация здравоохранения установила предельные уровни удельной поглощённой мощности: для головы — два ватта на килограмм, а для всего тела — 0,08 ватта на килограмм в диапазоне около 900 мегагерц. Эти нормы служат ориентиром для производителей мобильных устройств и базовых станций, однако с ростом числа IoT-приёмопередатчиков и сетей пятого поколения потребуется пересмотр критериев и методов оценки воздействия, учитывающий не только среднеквадратичные значения, но и временные пиковые нагрузки, совокупный спектр и модуляцию сигналов.

Параллельно с этим перед специалистами по ЭМС встаёт задача обеспечения совместимости новых поколений беспроводных технологий, от 5G к 6G и далее к системам в терагерцовом диапазоне.

Каждое новое поколение электроники работает на всё более высоких частотах, вводя в обиход сложные схемы антенных решёток, фазированных массивов и массивных MIMO-систем с огромным числом активных элементов. Высокая плотность элементов, узкая направленность лучей и взаимная близость антенн друг к другу порождают нетривиальные эффекты интерференции, требующие применения не только традиционных экранирующих материалов, но и активных методов подавления помех, встроенных прямо в систему связи.

Нарастание сложности спектральной обстановки сопровождается резким ростом числа устройств: от автономных датчиков и «умных» бытовых приборов до промышленных роботов и медицинских имплантатов. Все они вынуждены сосуществовать в ограниченных частотных ресурсах и при этом обеспечивать гарантированную надёжность передачи данных.

В результате архитектуры будущих сетей будут комбинировать централизованное управление спектром с децентрализованными нейросетевыми агентами на периферии, что повысит отказоустойчивость и позволит гибко перераспределять полосу пропускания в зависимости от приоритетов приложений.

Наконец, важной составляющей комплексного подхода становится разработка цифровых двойников электромагнитной обстановки — программных моделей зданий, городских кварталов и даже целых территорий, которые в реальном времени собирают данные со встроенных сенсорных сетей. Такие двойники позволяют прогнозировать распространение волн, оценивать эффективность экранирования или фильтрации до ввода оборудования в эксплуатацию и самостоятельно настраивать системы подавления помех.

Смотрите также: Экранирование магнитного поля постоянного магнита, экранирование переменных магнитных полей

Повный Андрей Владимирович, преподаватель Филиала УО Белорусский государственный технологический университет "Гомельский государственный политехнический колледж"