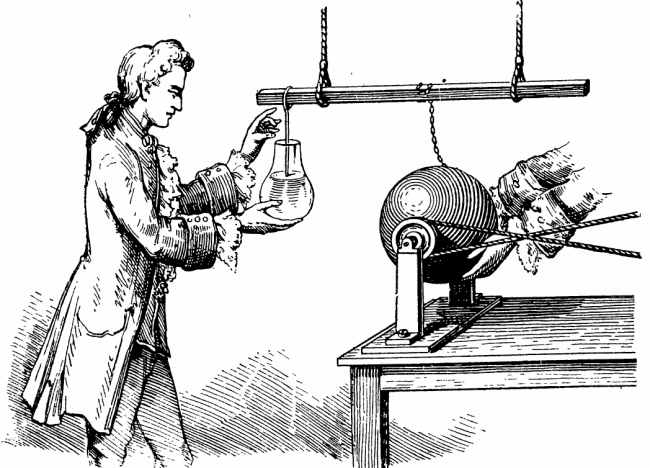

В эпоху первых электростатических машин трения, таких как машина Фрэнсиса Хоксби в форме вращающейся стеклянной сферы, которую для электризации нужно было натирать шерстью или сухой ладонью, интерес к экспериментам с электричеством возникал у очень многих европейских исследователей.

В частности, немецкий физик Георг Маттиас Бозе примерно в 1730 году придумал прислонять к вращающейся сфере подвешенный на изолирующих нитях проводник, который мог бы передавать электричество другим телам.

После исследовательских работ Бозе с электризацией проводящих тел, сразу двое экспериментаторов, независимо друг от друга, пришли к мысли о том, что от машины Хоксби через изолированный проводник электричество можно было бы попробовать собрать в банку и накопить, подобно воде.

Тогда уже было известно, что через стекло электричество не проходит. Первого экспериментатора звали Эвальд Юрген фон Клейст, он был физиком из Германии, вторым был Андреас Кюнеус — из Голландии, работник лейденского университета и помощник в лаборатории профессора Питера ван Мушенбрука.

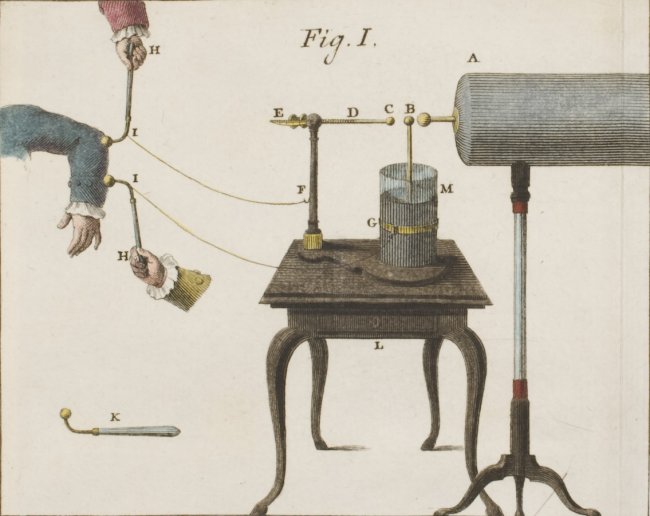

Электрические заряды, генерируемые при натирании руками вращающегося шара машины Хоксби перетекают через железные цепи и дуло ружья (простейший проводник), подвешенного на шелковых нитях, заряжая стеклянную банку с водой.

И Клейст и Кюнеус — оба в итоге получили удары током, сопровождаемые электрическими искрами, от прикосновения к изолированному проводнику, по которому электричество перемещалось от машины Хоксби - в банку, тогда как саму банку они держали в другой руке.

Известно, что Кюнеус хотел достать входящий в банку медный стержень. Это было в 1745 году, который теперь считается годом изобретения лейденской банки.

Профессор Мушенбрук сообразил, что критически важным был тот факт, что экспериментаторы держали банку за наружную ее часть в руке во время накопления электричества. Тогда то он и предложил первый прообраз внешней обкладки конденсатора, заменив руку экспериментатора на свинцовую фольгу.

Мушенбрук и его помощник работали в Лейдене, поэтому изобретение назвали Лейденской банкой. Эвальд Юрген фон Клейст назвал свой конденсатор аналогичной конструкции «медицинской банкой».

В 1746 году было установлено, что количество электричества, собираемое в банке, пропорционально размеру ее обкладок и обратно пропорционально толщине изолирующего обкладки стекла.

Лейденская банка считается прототипом современного конденсатора.

После первоначального понимания природы электрического заряда разработка лейденской банки привела к новому явлению разделения и хранения заряда. На двух поверхностях лейденской банки две металлические фольги разделены слоем стекла. Таким образом, такой конденсатор разделяет и накапливает заряды электростатическим способом, что считается основой для дальнейшего развития конденсаторных технологий на протяжении веков.

Эксперименты с новым изобретением подхватили физики из многих стран. Бенджамин Франклин разработал первую теорию работы лейденской банки.

В 40-х годах XVIII века пытались разряжать лейденские банки на значительном расстоянии, включая в цепь длинные проволоки, а также пруды и реки. Такие опыты производил в 1746 году Иоган Генрих Винклер, а также Пьер Шарль Лемонье.

Хранитель кабинета физики из Англии, Уильям Уотсон, попытался даже определить скорость распространения электричества во время разряда — он пропустил ток по проводящему пути длиной в 12000 футов.

Лейденская банка

Стремление использовать электричество как ток, и ограниченность электростатики, и значение искры — ярко проявилось в предыстории электрического телеграфа.

В 1767 г. итальянский иезуит Иосиф Мария Бозолус предложил воспользоваться разрядом лейденской банки для передачи известий. Для этого он считал нужным провести две проволоки — одну от внутренней и другую от внешней обкладки банки. Концы проволок на станции, принимающей сигналы, должны были находиться на таком расстоянии, чтобы между ними могла проскочить искра.

Через несколько лет швейцарский физик Жорж-Луи Лесаж в Женеве провел между двумя отдаленными пунктами 24 проволоки. На конце каждой проволоки была подвешена пара бузиновых шариков с буквами, и каждый раз, как по одной из проволок проходил ток, банка, наэлектризованные шарики расходились и указывали передаваемую букву.

«

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram:

Школа для электрика и Электрика, электромонтажные работы

В конце 80-х годов была осуществлена передача известий по одной проволоке. Французский механик Ломонд пользуется различными отклонениями наэлектризованного смоляного шарика, измеряющими величину заряда, причем углы отклонения соответствуют передаваемым буквам.

В Испании врач и физик Франсиско Сальва предлагает систему лейденских банок и проволок для сообщения между городами, и в 1798 г. он строит при помощи французских инженеров линию между Мадридом и Аранхуэсом протяженностью в 42 км.

Этот опыт показал ему недостатки статического электричества, и в своей статье с характерным названием «Гальванизм в приложении к электричеству» Сальва предлагает воспользоваться уже изобретенным в это время вольтовым столбом.

В 90-х годах XVIII века становится ясным, что статическое электричество по своей природе не подходит для передачи сигналов и известий в отдаленные пункты. Даже удачные попытки не получают применения. В эти годы развивается несравненно более простой, надежный и выполнимый оптический телеграф.

Большой электростатический генератор с лейденскими банками

Вплоть до 70-х годов XVIII века, никто не ставил каких-либо практических задач перед электростатическими машинами и приборами. Кое-кто, правда, применял электрические машины и лейденские банки для медицинских целей, но в большинстве случаев их применяли для лабораторных опытов или просто для эффектной демонстрации нового рода явлений при дворе, в монастырях и университетах и даже в платных публичных представлениях (в Германии и Голландии с 1745 г.).

Болезненные эксперименты с лейденской банкой привели к возникновению электромедицины, поскольку было установлено отчетливое влияние электрических разрядов на организм человека.

Использование лейденской банки в медицине

Первые исследования лейденской банки имеющие определенное научное значение, осуществили, как ни странно, парижские монахи и королевские мушкетеры, но, естественно, не по своей воле.

Разряд достаточно мощной лейденской банки на цепочку из 700 монахов, взявшихся за руки, заставил их одновременно вскрикнуть и повторить судорожные движения, неоднократно наблюдавшиеся ранее при «индивидуальных» экспериментах.

На 180 мушкетерах провел такой же эксперимент придворный «электрик» аббат Нолле.

Приказ короля был стойко выдержать удар. Но перед ударом лейденской банки оказалась бессильной даже гвардейская дисциплина: «Первый держа в свободной руке банку, а последний извлекал искру. Удар почувствовался всеми в один момент. Было очень курьезно видеть разнообразие жестов и слышать мгновенный вскрик, исторгаемый неожиданностью у большей части получающих удар».

Эти эксперименты позволили сделать тогда важный вывод: электричество протекает очень быстро, так как все участники одновременно почувствовали удар.

Жан Антуан Нолле (второй слева), проводит эксперимент с электричеством в 1750 году. В правой руке он держит лейденскую банку.

Сейчас можно оценить величину напряжения, до которого заряжались лейденские банки. Если принять, что для достаточно сильного «ощущения» необходимо напряжение около 110 В, то, учитывая последовательное включение людей в цепочке при экспериментировании, лейденская банка монахов была заряжена до напряжения 70 000 В, а мушкетеры не выдержали удара в 18 000 В.

Конечно, можно потребовать коррекции на различную физическую и психологическую подготовленность монахов и мушкетеров. Но и тогда оценка напряжения на лейденских банках даст величину, достигающую нескольких десятков тысяч вольт.

Однако емкость лейденских банок примерно от 100 до 1 000 пФ и энергия, накапливаемая в них, были сравнительно невелики, что и объясняет благополучный исход большинства экспериментов.

Вследствие малой емкости разряд был очень кратковременным: его можно оценить величинами порядка 10-5 - 10-7 секунды при разряде на одного человека и порядка 10-3 - 10-4 секунды в опыте с монахами.

Во всех этих случаях требовалась возможно большая электризация и как можно большее накопление противоположных зарядов. И венецианский юрист Пиватти, лечивший электричеством больных и сообщивший ряд достаточно фантастических сведений об этом и аббат Нолле, показавший королю свой необычный эксперимент, и испанец Сальва, пытавшийся передавать сообщения на расстояние — все они нуждались в как можно большем накоплении разноименных зарядов.

Это требование удовлетворялось последовательным усовершенствованием приборов. Поэтому устройство лейденской банки с течением времени изменялось. Сначала использовали воду, затем воду удалось заменить на дробь, а снаружи банку стали покрывать тонким слоем листового свинца. Далее дробь заменили на внутреннее покрытие из оловянной фольги, за тем оловянным сделалось и наружное покрытие банки.

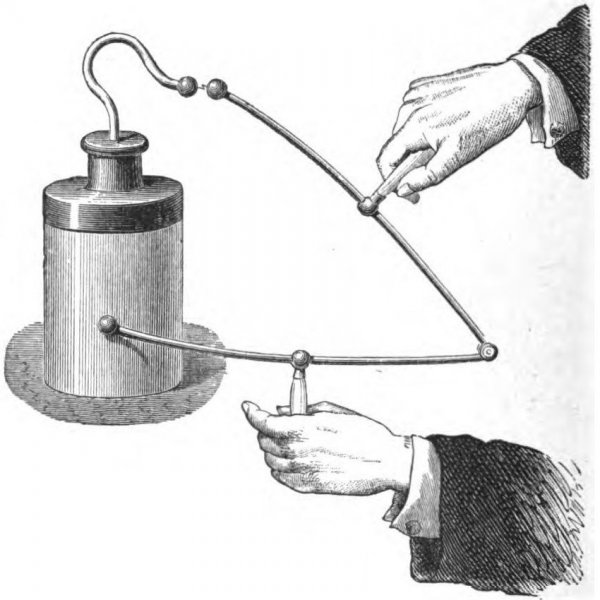

Предлагалось и специальное устройство для разряда лейденской банки: изогнутая проволока с медными шариками на концах, укрепленная на изолирующей (обычно деревянной) ручке.

Касаясь одним шаром наружного слоя металла и подводя второй шарик к выступающему из пробки стержню, можно было вызывать искру, возникавшую в результате электрического пробоя воздуха и сопровождавшуюся громким треском.

На стержне (выводе) банки тоже стали укреплять шарик, так как обнаружили, что при этом искра получается более мощной.

Теперь известно, что шарики делали электрическое поле равномернее, а следовательно, воздух пробивался при более высоком напряжении.

Так лейденская банка приобрела тот законченный канонический вид, какой сегодня можно видеть в учебных классах физики в составе генератора Вимшурста.

Смотрите также другие статьи по истории электротехнике на сайте "Школа для электрика":

Природа электричества: таинственная сила янтаря

Стивен Грей и его электрические эксперименты

Развитие представлений о природе электричества в 18 веке

Андрей Повный